Créer un « tableau d’accrochage » moléculaire

Grâce à « l’origami d’ADN », William Hughes a pu mettre au point ce qu’il appelle une mémoire numérique des acides nucléiques.

La technologie comprend deux parties. La première est un « tableau d’accrochage » tridimensionnel créé à partir d’une séquence personnalisée d’ADN double brin. La seconde consiste en un réseau de courtes « chevilles » d’ADN à simple brin, chacune conçue sur mesure afin de s’insérer dans un trou différent du « tableau ». Il existe deux versions de chaque cheville : l’une munie d’un site d’ancrage destiné à accueillir des molécules émettrices de lumière appelées fluorophores, et l’autre sans site d'ancrage.

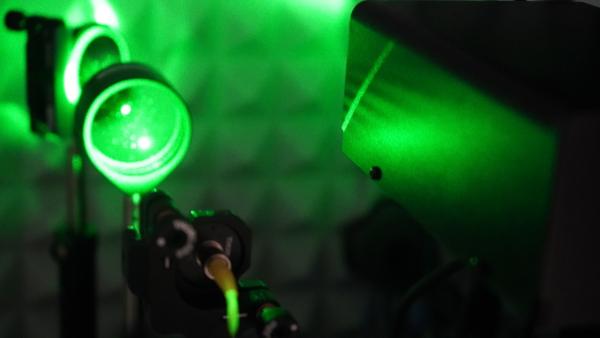

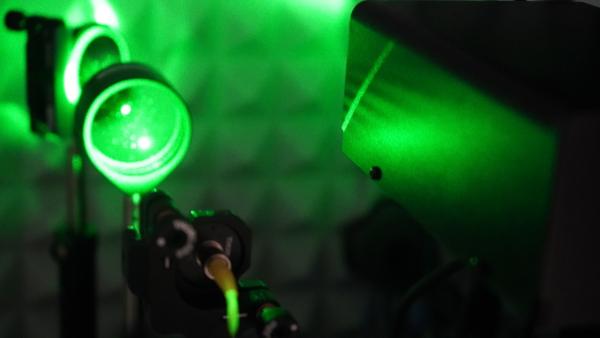

Pour coder les données, William Hughes et son équipe sélectionnent différentes combinaisons de chevilles et inondent ensuite le tableau génétique de fluorophores. Ceux-ci viennent alors se fixer aux chevilles munies d’un site d’ancrage, ce qui crée un motif lumineux pouvant être lu à l’aide d’un microscope optique à très haute résolution.

« Il s’agit d’une technique prodigieuse, souligne William Hughes. Nous sommes à la croisée de l’informatique, de la science des matériaux, de la physique, de la chimie, de la biologie et de l’ingénierie. »

Rentabiliser le stockage de données ADN

Cette approche présente des avantages considérables. En effet, comme l’ADN est stable et robuste, il peut conserver de l’information pendant des milliers, voire des millions d’années. Et selon des calculs approximatifs, il consommerait 100 millions de fois moins d’énergie que les méthodes de stockage actuelles. (Il faut savoir que les centres de données représentent aujourd’hui un à deux pour cent de la consommation mondiale d’électricité, et que l’utilisation de l’intelligence artificielle, très énergivore, devrait faire passer ce chiffre à trois ou quatre pour cent d’ici la fin de cette décennie.)

Mais la densité constitue le principal avantage de la mémoire moléculaire numérique. En effet, celle-ci peut contenir un très grand nombre de données, et ce, dans un espace beaucoup plus petit que ne l’exigent les méthodes de stockage conventionnelles. William Hughes et ses collègues estiment ainsi qu’il serait possible de stocker toutes les publications sur les médias sociaux, les courriels, les photos, les chansons, les films et les livres jamais créés dans un objet de la taille d’un coffret à bijoux.

Et cela malgré la redondance intégrée afin de se prémunir contre la perte de données. « Même si nous perdons quelques éléments d’information ici et là, nous sommes en mesure de récupérer l’intégralité du message », explique Luca Piantanida, associé en recherche.

Grâce à cet équipement de pointe, les chercheurs et chercheuses sont en mesure de rivaliser avec le reste du monde au sein même du Campus Okanagan de l’Université de la Colombie-Britannique. C’est tout simplement formidable. »

– William Hughes, Campus Okanagan de l’Université de la Colombie-Britannique

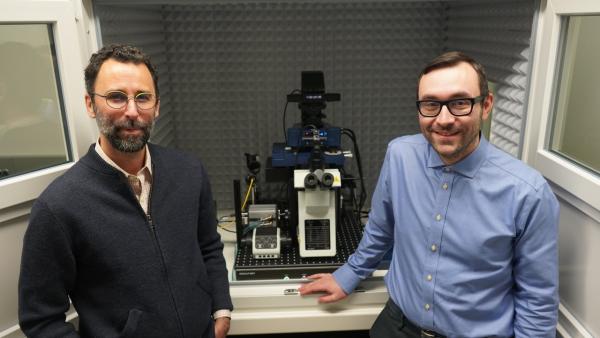

Les deux chercheurs ont d’abord développé cette technologie à l’Université d’État de Boise. Puis, en 2022, lorsque William Hughes a été invité à diriger l’école d’ingénierie du Campus Okanagan de l’Université de la Colombie-Britannique, Luca Piantanida et lui ont fondé un nouveau laboratoire de recherche afin de faire progresser leur technologie fondée sur la mémoire moléculaire numérique dont l’une des pièces maîtresses est un microscope à force atomique financé par la FCI.

À l’instar d’une aiguille placée sur un tourne-disque, ce microscope peut balayer les bosses et les creux de la mémoire moléculaire numérique en se déplaçant par-dessus une surface. Parallèlement, le microscope optique effectue un balayage par-dessous, afin de détecter les fluorophores. Ce système deux-en-un permet aux scientifiques d’établir une corrélation entre la structure physique de la mémoire moléculaire et le motif des fluorophores émettant de la lumière, ce qui contribue à réduire le nombre d’erreurs.

Il s’agit également d’un outil puissant permettant d’affiner leur prototype de mémoire moléculaire numérique. À l’heure actuelle, les deux chercheurs et leur équipe de quatre étudiantes et étudiants < travaillent à améliorer les séquences d’ADN afin de coder l’information de manière plus efficace et efficiente tout en mettant au point des tableaux d’accrochage moléculaire multicouches en vue d’augmenter encore davantage la capacité de stockage.

Positionner le Canada à l’avant-garde de la révolution du stockage des données

Mettre au point une approche aussi révolutionnaire du stockage des données constitue un projet à haut risque. Toutefois, la mémoire moléculaire numérique a le potentiel de transformer ce secteur, notamment en matière d’archivage.

Selon William Hughes, ce n’est pas une mince affaire que d’atteindre cet objectif dans un établissement jeune et prometteur comme le Campus Okanagan de l’Université de la Colombie-Britannique. « Les activités de recherche de calibre mondial sont habituellement menées dans des laboratoires de premier ordre, indique-t-il. Et effectuer ces travaux dans un environnement de recherche émergent constitue une occasion qui s’accompagne aussi de grandes responsabilités. »

Le financement de la FCI nous a permis de passer à la deuxième étape du développement de cette technologie. Grâce à cette contribution, nous avons pu rapatrier nos activités de recherche au Canada et les poursuivre ici. »

– Luca Piantanida, Campus Okanagan de l’Université de la Colombie-Britannique

Le projet de recherche présenté dans cet article est également financé par les Chaires de recherche du Canada